Bonifica Aria Condizionata

Gli impianti di aerazione hanno il compito di controllare il ricambio dell’aria negli ambienti confinati e di assicurare livelli di IAQ (Indoor Air Quality) in linea con la normativa vigente in materia. Nelle condotte dell’aria condizionata vi possono essere microrganismi patogeni che possono comportare per noi umani diverse affezioni, quali raffreddori, influenze, allergie. quali composti di volatili organini, microrganismi o fibre minerali che si manifestano sotto forma di batteri, funghi, virus, ossido di carbonio e particolato polveroso.

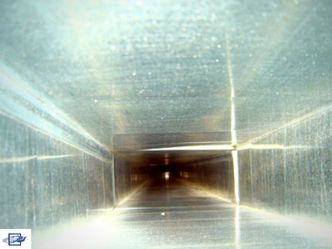

Romana Ambiente da più di 20 anni è esperta nella pulizia e bonifica delle condotte aerauliche della vostra azienda, villa o appartamento, inoltre dispone di sistemi per la bonifica degli impianti di aria condizionata che garantiscono la pulizia e l’igiene completa degli impianti di ventilazione e di condizionamento dell’aria, mediante un processo endoscopico che consente il ripristino e il mantenimento delle condizioni igieniche ideali.

Tra gli organismi inquinanti il più diffuso sotto forma di batterio vi è la Legionella, oppure altrettanto diffusa è la “Sick Building Syndrome”, o “Sindrome da Edificio Malato”, che colpisce un numero considerevole di occupanti l’edificio coinvolto, generando forte emicrania, affaticamento, irritazione alle mucose, agli occhi o alla gola.

Prevenzione e soluzione batteri aria condizionata

La sindrome da Edificio Malato può essere prevenuta ed evitata solo mediante apposite modifiche ai difetti progettuali delle condotte d’aria che lo costituiscono, nonché con un’ottima e periodica manutenzione. Di conseguenza, da una parte il problema della qualità dell’aria che respiriamo all’interno delle nostre case, degli uffici, delle industrie, degli stabilimenti è legato alla qualità della ventilazione ma dall’altra parte è strettamente legato alla lotta contro i contaminanti.